Las dos puntuaciones que siguen parten de una pregunta fundamental que fue hecha a partir de la ciudad en que vivo, Salvador, Estado de Bahía, Brasil: ¿Cómo justificar que en la ciudad brasileña con mayor población negra –90% de la población de Salvador es negra o parda– prácticamente no existan psicoanalistas negros? Este texto intenta dar inicio a una respuesta, pero no se agota aquí. Aún hay mucho para ser debatido…

1 – Racismo, cuando la alteridad hace signo

Hay una diferencia fundamental entre el modo en cómo el racismo se estructura en los Estados Unidos y en Brasil. Mientras que en la tierra del KKK prevalece el principio del one drop rule, principio según el cual, incluso Gisele Bundchen, si tuviera una gota de sangre negra de algún abuelo, sería considerada negra, en Brasil, el racismo es de marca; o sea, es la cara o el fenotipo lo que prevalece. En ese sentido, en el racismo de marca, poco importa si todos los brasileños son genéticamente mezclados, lo que prevalece es la mirada. Propongo dividir ese texto en dos partes, en la primera parte, una experiencia personal reciente, en la segunda, una interrogación sobre el modo en cómo la política lacaniana puede interactuar con los discursos de las militancias, sin confundirse con ellas.

Recientemente, fui designado para componer la banca de verificación de autodeclaración de raza en un concurso público en que había cuotas para negros. Las cuotas para negros forman parte de las acciones afirmativas (affirmative action), término acuñado, en 1963, en la gestión Kennedy, para indicar la necesidad de promover la igualdad de oportunidades en el empleo para negros y blancos en los Estados Unidos.

No fue algo que acepté sin resistencias. Imaginé, y acerté, que habría representantes de movimientos negros, fiscales con una tradición de luchas y enfrentamientos con el poder y segregacionismo de los blancos. Al entrar en la sala del entrenamiento, fue posible inmediatamente percibir las reticencias de una banca formada por cuatro mujeres negras, nombres de peso en la militancia negra en Brasil, y yo como único blanco de la banca y, para peor, hombre. Me sentí vergonzosamente blanco, y eso sabiendo perfectamente que, genéticamente, absolutamente nada sería relevante entre lo real de mi cuerpo entrelazado de raíces negras y lo imaginario de mi cara de blanco.

Lo inédito de esa experiencia en mi vida, aun viviendo desde hace más de cuarenta años en una ciudad negra, apenas reiteró mi intuición de que el psicoanálisis en Brasil mantuvo por décadas un total distanciamiento de la cuestión racial brasileña. Sin embargo, lo más doloroso, vino de los relatos de los candidatos. ¿Cómo está hecha esa comprobación de la autodeclaración? Todos los candidatos que allí estaban ya habían sido aprobados por el concurso en la parcela reservada a las cuotas raciales. Todos se declararon negros, o sea, negros o pardos según el IBGE. Pero era necesario hacer la verificación. En los concursos anteriores, habían sido recurrentes los fraudes en que rubios de ojos azules insistían en hacerse pasar por negros para conseguir una vacante. Imposible no pensar lo siguiente: los blancos ya poseen tantos privilegios y, cuando hay una selección hecha para negros, ellos, aun así quieren usurpar estos espacios.

Desde las 7 de la mañana hasta casi las 8 de la noche, las clases, de 10 en 10, se presentaban a la banca. Uno a uno, tenía que reafirmar de viva voz su raza: soy negro; soy pardo. La comisión, entonces, juzgaba por la apariencia –por el fenotipo para ser más técnico– si ella condecía con la afirmación. Para casi todos ellos confirmamos la autodeclaración de raza. Para algunos pocos nos fue imposible definir si eran blancos o pardos, una vez que el blanco brasileño nada tiene del blanco sueco.

Era parte de la verificación abrir un espacio para que los candidatos dijesen lo que pensaban de las cuotas y de la verificación. Cuanto más yo escuchaba los relatos, más era tomado por una culpa que no entendía muy bien. Fue la vez en que más pude sentir en la piel la clásica definición de Freud del sentimiento de culpa inconsciente.

Poco a poco, tuve que decirme a mí mismo, ante cada escucha: yo soy un psicoanalista, yo soy un psicoanalista. Casi al modo de Primo Levi: todavía soy un hombre. El hecho es que no tenía la mínima clave psicoanalítica para saber lo que yo estaba haciendo allí. Las historias sólo hacían reforzar el foso social entre blancos y negros.

A medida que los relatos avanzaban, se desmoronaba, una y otra vez, la eventual creencia de que el régimen de cuotas fuese un sistema de subsidios sociales y que lo bueno sería la meritocracia[1]. Va a ser difícil disuadirme de la idea de que cuando alguien argumenta, sobre todo en Bahía, contra las cuotas raciales, eso es un argumento de blanco. ¿Cómo ignorar que los datos del IBGE muestran que un trabajador blanco tiene un rendimiento promedio real de R$ 2.660, considerando todas las ocupaciones, mientras que los brasileños negros empleados ganan R$ 1.461 y los pardos ganan, en promedio, R$ 1.480?

Allí estaba yo delante de verdaderos talentos negros, que siempre fueron relegados en las selecciones, por blancos, muchas veces, menos calificados que ellos. Fuimos dignos, creo. Ninguno afirmó estar avergonzado por la evaluación, al contrario, pensaban que era importante. Estaba fuera de consideración una verificación fenotípica en el sentido de una craneometría, o de encontrar medidas, tal como los nazis hacían con los judíos. Nosotros, en la banca, nos preguntábamos siempre si aquella o esa otra persona sería discriminada en la calle por la policía o por los guardias del shoppings cuando entraran en alguna tienda.

Y eran tantos los relatos, tan diversas las situaciones, cuyo único punto en común era el hecho de que personas, por ser negras, eran descartadas de las selecciones, que me hicieron repensar como el psicoanálisis podría abordar la cuestión. En Brasil, Frantz Fanon, lector de Lacan, es mucho menos conocido de lo que debería. Su clásico, Pele negra, máscaras brancas demuestra, con una lógica irreprochable, la imposibilidad de pensar la psicopatología de los negros disociada de todas las violencias a las que fueron sometidos.

2 – Racismo: cuando la negación hace síntoma

Acompañé con atención la polémica involucrando las militancias negras y el escritor Antônio Risério[2]. A pesar de toda reverencia al intelectual, uno de mis ídolos, debo expresar mi lectura de la crítica al mestizaje de blancos y negros hecha por muchos, entre los cuales está Abdias Nascimento[3]. El mito del brasileño mezclado, cruzado y liberado del racismo oculta, sí, el ideal de blanqueamiento de la población brasileña. ¿Será que alguien cree en la falacia de que el mestizaje pretende mezclar las razas en un gran encuentro sexual nacional? Ahora bien, los blancos continuarán blancos e inspirando un modelo de blanqueamiento racial, son los negros retintos la mira de la eliminación. No deja de haber cierto recubrimiento de las cuestiones de los negros y de las mujeres, ambos amenazados y segregados, incluso cuando son mayoría. La mujer negra, en ese sentido, sería la segregación elevada a una segunda potencia. Tampoco sería forzada, aquí, la aproximación entre los enigmas de la sexualidad femenina y la expresión usada por Freud para el horizonte del saber sobre la mujer: un continente negro. Nunca antes había pensado asociar la condición femenina con el silenciamiento de las voces de los negros.

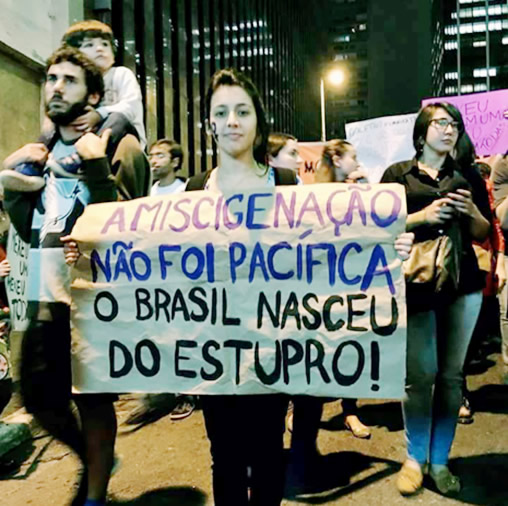

O sea, cuando una joven militante expone un cartel con la frase “El mestizaje en Brasil no fue pacífico, nació de la violación”, tal vez no se trate simplemente, como podríamos deducir de la argumentación de Risério, de una falta de erudición sobre la cuestión negra. Lo más difícil, cuando lidiamos con militancias, es precisamente reconocer que estas se hacen en torno a significantes identificatorios que no ayudan mucho en la refutación dialéctica. Basta leer el capítulo VII de Psicología de las Masas de Freud. Él definió muy bien la lógica de la masa militante, ella siempre estará estructurada por un proceso de reducción y aglutinación en torno a rasgos simples, sin duda peligrosamente simples. Pero eso es universal, es exactamente ese el mérito de Freud, sin olvidar obviamente la psicología de las masas pensada por Ortega y Gasset. Pasaremos por esa cuestión tanto al intentar el diálogo con una militancia negra, cuanto con un grupo militante de apoyo a Kant.

|

Pero… ¿cómo no ver que el mito del mestizaje acepta hombres blancos haciendo hijos con mujeres negras, pero no acepta mujeres blancas haciendo hijos con hombres negros? Blanco haciendo hijo con negra es mestizaje, negro haciendo hijo con blanca es crimen.

De ahí la importancia de pensar la acción lacaniana, su política, delante de un tema tan complejo. A mis –después de cierto tiempo– simpáticas colegas negras de la banca les costó escucharme, sobre todo, cuando insistí en que el psicoanálisis no es una técnica elitista, que innumerables psicoanalistas están en las escuelas, favelas y en las calles del crack. Percibí que cualquier habla teórica sería acogida como una arrogancia intelectual analítica. Así, no fue el saber teórico, sino el saber sobre la condición humana de ser objeto lo que pudo hacer una diferencia. El psicoanalista entra en ese debate si es capaz de seguir la recomendación lacaniana de separar lo máximo posible el Ideal de la causa –separar I de a. Importa percibir que Lacan no dice separación total, y sí la mayor separación posible. Y lo que impide este corte radical, a mi modo de ver es exactamente el síntoma. El racismo no es el síntoma, él hace síntoma.

Una vez escuché de un vicerrector de la Universidad Federal de Bahía, de origen estadunidense, una historia impresionante relatada por el actor Burt Lancaster. Como no conseguí medir la veracidad de la historia, queda como discurso del vicerrector. Según él, el actor contó que sólo se dio cuenta del racismo que se había impregnado en sus propios hijos, cuando un día su hijo pequeño, al ver un cochecito de bebé con un niño negro en su interior dijo: Mira papá, un empleado bebé.

Y así fue que conseguí reconciliarme con mis colegas de banca y escuchar, siendo el blanco de la banca, por todo el día la declaración “Soy negro”. ¿Cuál fue la lección? Así como las marcas genéticas se transmiten, el racismo también se enseña de padre a hijo. Todos los blancos brasileños transmiten, incluso sin darse cuenta, algo del racismo para sus hijos. Podemos ser militantes, simpatizantes, teóricos y profesores, incluso casados con un negro, aun así nuestros hijos nos verán pasar en coche por una garita, mientras el coche del negro será retenido. Tal vez –apenas tal vez, quiero subrayar– el mejor argumento de defensa del periodista William Waack[4] no debería haber sido la afirmación de que no es racista y que tiene grandes amigos negros, sino exactamente lo contrario: afirmar que todo blanco bajo las cámaras en algún momento mostrará su racismo. Pasearemos en coche y no ahorraremos a nuestros hijos el ver un autobús parado, mientras la policía hace una redada. Y ellos verán a todos los negros mirando hacía el muro con la mano en la cabeza. Todo eso para decir que no es con el saber teórico psicoanalítico que pude arreglarme en esa banca, pero con la capacidad que los años de análisis me dieron para soportar la verdad, en mí, que rechazo ver. Reconocer que soy racista, no porque quiero, pero porque, en Brasil, ser blanco es ser racista, aunque no se lo sepa conscientemente.

Así como Freud nos enseña que siempre existirá, en cada ser, un sentimiento de culpabilidad inconsciente, aprendí esta vez que siempre tendremos que convivir con nuestro sentimiento de racismo inconsciente. Cuando cerramos los ojos a esa verdad, estamos simplemente trabajando en nombre de la homeostasis del principio del placer.

Marcelo Veras es psicoanalista, reside en San Salvador de Bahía.

AME de la Escuela Brasileña de Psicoanálisis, Psicoanalista, Psiquiatra de la Universidad Federal de Bahía, Doctor en Psicología por la Universidad Federal de Río de Janeiro, Ex director de la Escuela Brasileña de Psicoanálisis (2013-15).

Traducción de: Ana Paula Britto

Notas bibliográficas:

[1] La política de cuotas raciales fue sensiblemente ampliada en Brasil, en los últimos 15 años, sobre todo, en los espacios públicos, universidades, empleos públicos, etc. Muchos critican esta política que tuvo amplio desarrollo, sobre todo, en los dos gobiernos de Lula y en el primer gobierno de Dilma Roussef, [diciendo que] las cuotas alojan personas desprevenidas en esos puestos, sólo por ser negras que, en verdad, no debería ser el color y, sí, el mérito o el criterio para selección. Contrariamente a esa crítica, las militancias negras han probado, [a través de resultados], el avanze en la lucha contra la desigualdad racial que esas políticas obtuvieran.

[2] Antonio Risério, incontestablemente uno de los mayores intelectuales de Bahia, criticó a parte de la militancia negra actual, que decía que la mezcla de blancos y negros en Brasil fue fruto de las violaciones de las esclavas negras por señores blancos esclavistas.

[3] Abdias Nascimento (1914-2011), escritor, dramaturgo y politico, negro, una de las mayores referencias brasileras del Movimiento Negro Brasilero. Abdias decía que en el fondo, cuando en Brasil se alegaba que los impasses del racismo serían reducidos con la mezcla de blancos y negros, él refutaba que la mezcla no avisoraba resolver impasses, sino eliminar a los negros tornando a Brasil más “blanco”.

[4] William Waack es uno de los más conocidos periodistas brasileños. Durante una transmisión en Washington, no se dio cuenta de que el micrófono estaba abierto y, al oír una serie de bocinas de coche en la calle dijo “eso es cosa de negro”. Esa afirmación, difundida por las redes sociales, le costó su dimisión de la Red Globo y la cólera de toda la militancia negra en las redes sociales.